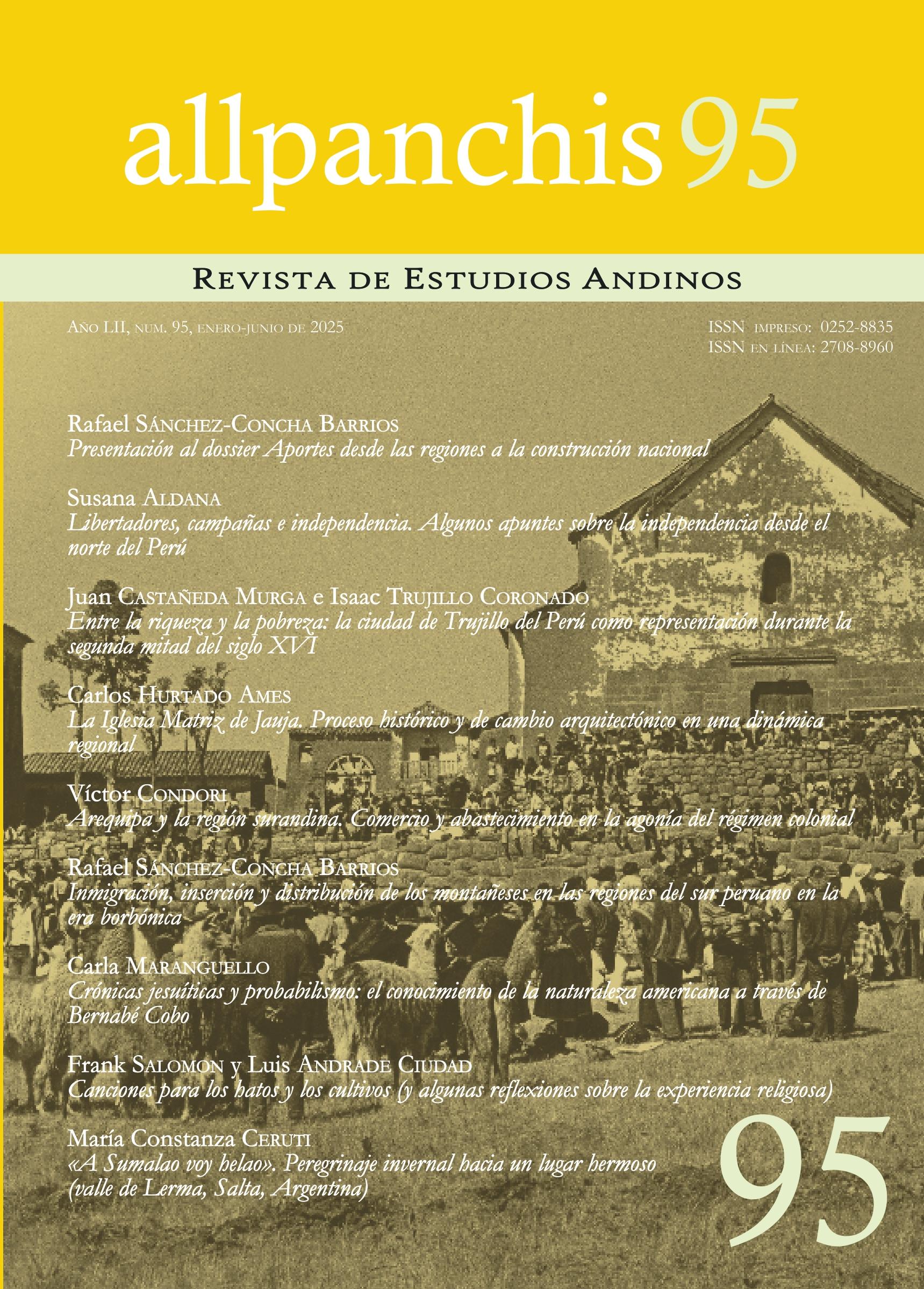

La Iglesia Matriz de Jauja

DOI:

https://doi.org/10.36901/Palabras clave:

Historia de la Iglesia, historia regional, Jauja, arquitectura religiosaResumen

Este trabajo examina el proceso histórico de la Iglesia Matriz de la ciudad de Jauja en una perspectiva de larga duración desde el momento en que fue construida hasta el proceso actual. Debido a la naturaleza de las fuentes, el énfasis está puesto en su evolución arquitectónica y las distintas etapas por las que pasó en tanto edificación singular. Se propone que buena parte de las refacciones que se hicieron en ella se llevaron a cabo como resultado de la asociatividad entre los actores sociales de la zona, siendo una característica distintiva de su proceso social, principalmente desde finales del siglo XVIII.

Descargas

Referencias

ARGOUSE, A. (2023). Indios urbanos, vecinos españoles y el Hospital. Apropiación del espacio urbano y construcción de una villa colonial (Cajamarca, siglo XVII). Revista Complutense de Historia de América, núm. 49, pp. 91-112.

ARGOUSE, A. (2008). ¿Son todos caciques? Curacas, principales e indios urbanos en Cajamarca (siglo XVII). Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, vol. 37, núm. 1, pp. 163-184.

ARIÑO, A. (2004). Asociacionismo, ciudadanía y bienestar social. Papers, núm. 74, pp. 85-110.

ASTE, M. (2002). Historial de la Sede Parroquial Santa Fe de Hatun Xauxa. Jauja: Gráfica Castro Hermanos.

BERROA, R. (1934). Monografía de la Arquidiócesis de Huánuco. Lima.

COBO, B. (1964). Fundación de Lima. En: Obras del Padre Bernabé Cobo. Tomo 2. Madrid: Colección de Autores Españoles.

Córdova, N. (1974). La biblioteca de Ocopa: su historia y organización. Fenix: Revista de la Biblioteca Nacional del Perú, núm. 23, pp. 71-127.

DÁVILA, J. (2009). Las Campanas de Jauja y la nobleza imperial del sonido «Paccard»: Rouen, Montmartre y Nueva York. Blog de Sergio Martín Núñez Palacios. Recuperado de http://blog.pucp.edu.pe/blog/sergionunez/tag/Julio%20Dávila%20Mendiola.

ESPINOSA, A. (1964). La Iglesia Matriz de Jauja y el culto a la Virgen del Rosario. En: Jauja Antigua. Lima.

ESPINOZA, W. (1964, 29 de mayo). La verdadera fundación de Jauja. Día de Santa Fe de 1565. La Voz de Huancayo.

ESPINOZA, W. (1973). Historia del Departamento de Junín. En: Enciclopedia Departamental de Junín. Tomo 1. Huancayo: Enrique Chipoco editor.

ESTARELLAS, N. (2020). Interpretaciones yuxtapuestas del retablo colonial del siglo XVII del Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte. Avances, núm. 29, pp. 107-126.

HERAS, J. (1990). Inventarios de las Iglesias Franciscanas del valle del Mantaro. Boletín del Instituto Riva Agüero, núm. 17, pp. 147-196.

HURTADO, C. (2022). Los pueblos de indios del valle de Jauja en la sierra central del Perú y su configuración urbana y rural. Cuadernos de Historia, núm. 57, pp. 137-158.

Hurtado, C y V. Solier (2016). Testamentos inéditos de los caciques del valle del Mantaro (sierra central del Perú), siglos XVII-XVIII. Lima: Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

JONES, Cameron. J. (2018). In Service of Two Masters: The Missionaries of Ocopa, Indigenous Resistance, and Spanish Governance in Bourbon Peru. Stanford: Stanford University Press.

PERALES, M. y A. RODRÍGUEZ (2011). Tullupampay: descripción etnográfica de un ritual en homenaje a los difuntos en el valle del Mantaro, Junín. Arqueología y Sociedad, núm. 23, pp. 223-237.

RIVERA MARTÍNEZ, E. (1968). Imagen de Jauja. Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú.

RODRÍGUEZ, P. (2002). Jauja, ciudad histórica, reducto y símbolo de arte religioso. En: M. Aste. Historial de la Sede Parroquial Santa Fe de Hatun Xauxa. Jauja: Gráfica Castro Hermanos.

SAN CRISTÓBAL, A. (1993). Los periodos de la arquitectura virreinal peruana. Anales del Museo de América, núm. 1, pp. 159-181.

SAN JOSÉ, F. de (1997). Cartas e Informes sobre Ocopa y sus misiones. Introducción de Julián Heras. Lima: Convento de los Descalzos de Rímac.

VERÓN, E. (1993). La Semiosis Social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Barcelona: Gedisa.

WHETEY, H. E. (1950). Retablos coloniales en Bolivia. Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, núm. 3, pp. 8-22.

Descargas

Publicado

Número

Sección

Licencia

Derechos de autor 2025 Carlos H. Hurtado Ames

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Los trabajos publicados están sujetos a la licencia de Creative Commons versión 4.0 bajo las siguientes condiciones: CC-by: Se permite la posibilidad de copiar, distribuir, exhibir, y producir obras derivadas, siempre y cuando se reconozca y cite al autor y la fuente correctamente.

Los lectores pueden acceder gratuitamente a los contenidos de la revista siempre que no vulneren las restricciones anteriormente explicadas.

Los autores mantienen sus derechos de autor (copyright) al publicar en Allpanchis. Ceden, a su vez, por un periodo de 10 años los derechos de publicación (publishing rights) de la versión aceptada (accepted version) y publicada (published version) para la publicación impresa en el número acordado y de manera virtual sin límite de tiempo. En caso los autores u otroa editores deseen republicar el artículo, se debe solicitar el permiso necesario de Allpanchis. Sucedida esa situación, se agradece remitir la información de la republicación (un ejemplar impreso o, si es solamente virtual, el respectivo enlace).

Los autores pueden guardar el archivo de las versiones enviadas (submitted version), aceptada (accepted version) y publicada (published version) en modalidad de autorarchivo, en repositorios institucionales, temáticos o sitios web personales).